Fable de La Fontaine revisitée par David Ricardo et John Maynard Keynes ou pourquoi quarante ans d’inconséquences budgétaires ont creusé la dette de la France et comment en sortir pour éviter le sort de la Grèce.

La cigale ayant chanté tout l’été

Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue

Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau

Les banques centrales mènent des politiques monétaires accommodantes. C’est ce qu’on appelle le Quantitative Easing ou QE, pratique qui consiste à “prêter” aux Etats pour combler leurs déficits budgétaires (sous la forme de rachat de leurs obligations) avec de faibles taux d’intérêt, voire même des taux négatifs. C’est ce qu’a largement pratiqué la Banque centrale européenne (BCE) avec des taux d’intérêt négatifs de juin 2014 à juillet 2022 pour encourager les investissements dans la zone euro. Mais loin de combler son déficit budgétaire, la France a creusé sa dette publique de près de mille milliards d’euros supplémentaires, passant de 2 037 Md€ en 2014 (95 % du PIB) à 2 950 Md€ en 2022 (112 % du PIB) ! Et attention, en cas de remontée des taux d’intérêt, le montant des sommes à rembourser va également augmenter. Et c’est ce qui se produit depuis deux ans, depuis que la BCE a remonté son taux d’intérêt afin de lutter contre l’inflation élevée.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle

Le président Macron, à la tête d’un Etat surendetté (le plus endetté d’Europe avec 3 100 Md€, en “faillite” avait osé déclarer François Fillon), s’adresse aux autorités de Bruxelles pour leur “assurer” que la France va revenir sur le sentier vertueux de l’équilibre budgétaire ou, à tout le moins, qu’elle n’ira pas au-delà des déficits autorisés.

Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’Août, foi d’animal,

Intérêt et principal

Pour faire patienter Bruxelles, le gouvernement français donne des gages en augmentant la pression fiscale sur les entreprises et les ménages solvables pour rester en-dessous du niveau de déficit autorisé (les fameux 3 % du PIB à ne pas dépasser). Édouard Philippe, alors premier ministre, rassure les Français en leur garantissant que, si le rythme de la baisse des impôts connaît une pause (ce qui, traduit de la langue énarchique, signifie que les baisses d’impôts promises n’auront pas lieu), l’allègement de la contrainte fiscale demeure un objectif prioritaire du gouvernement (ce qui, toujours traduit de la langue énarchique, veut dire que la baisse des impôts est renvoyée aux calendes grecques). De fait, la France est aussi championne d’Europe des prélèvements obligatoires, avec un taux de 48 % du PIB en 2022.

La Fourmi n’est pas prêteuse :

C’est là son moindre défaut

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse

Mais les entreprises comme les ménages appliquant la théorie de l’équivalence ricardienne, comme M. Jourdain faisait de la prose, c’est-à-dire “sans le savoir”, ils “anticipent” une hausse des impôts futurs du fait de l’augmentation actuelle des dépenses publiques. En clair, ils préfèrent épargner que dépenser pour faire face à la hausse future des impôts qu’ils prévoient.

Cette épargne tend à se loger dans les placements dits sans risques (par exemple la pierre d’où une montée des prix de l’immobilier dans les villes à forte demande comme Paris). Les Français se méfient en effet de plus en plus des placements financiers. Et on peut difficilement leur donner tort. Depuis 2008 et la crise des “subprimes”, l’évolution des cours de bourse est en effet de moins en moins “corrélée” à l’économie réelle et donc “compréhensible”. Le comportement des agents économiques (ou des algorithmes) est, dès lors, de plus en plus irrationnel.

Si les Français (ceux qui le peuvent) épargnent, c’est qu’ils ne sont pas dupes. On se souvient du tonitruant appel lancé sur internet par Jacline Mouraud, une des leaders des gilets jaunes : “mais qu’est-ce que pouvez bien faire de tout ce pognon !”. Ce n’était pas la première fois que la révolte fiscale grondait dans notre pays. Les Français, qui ont dans leurs gênes le bon sens paysan (stocker du foin l’été pour nourrir les bêtes l’hiver), se demandent toujours pourquoi, quand il y a de la croissance économique et donc un accroissement des recettes fiscales, l’Etat n’en profite pour réduire les déficits publics.

Cela s’appelle pour un Etat faire jouer les “stabilisateurs automatiques”, c’est à dire laisser “filer les déficits” en période de sous-activité pour relancer la croissance sachant que, lorsque la croissance repartira, l’Etat bénéficiera alors de recettes fiscales supplémentaires pour réduire les déficits créés initialement. Las, l’expérience a montré que, lorsque la croissance repartait, les gouvernements n’appliquaient pas les stabilisateurs automatiques, c’est-à-dire ne baissait pas les dépenses publiques ni les impôts. Ayant intégré dans leur raisonnement cette imprévoyance de l’Etat, les agents économiques mettent donc de côté en épargnant le surcroît de revenu né de la croissance.

Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise

Depuis 1975, chaque année, la France, telle une cigale, enregistre un déficit budgétaire. En conséquence, la dette publique ne cesse depuis les années 1980 d’augmenter et cela de manière constante et significative. Le ratio dette / PIB est ainsi passé de 20 % en 1980 à 59,5 % en 2000 (triplement en 20 ans), puis 115 % en 2023.

A la fin de 2023, nous étions à 30 % au-dessus de la moyenne de l’Union européenne. L’Allemagne, avec 63,6 % de son PIB, a réussi à maintenir un niveau de dette relativement bas – tout en finançant la remise à niveau de l’économie de l’ancienne Allemagne de l’Est – grâce à une industrie solide et une gestion budgétaire prudente. Si l’Italie fait face avec 137,3 % à un niveau d’endettement élevé, ce niveau s’est stabilisé depuis 10 ans, contrairement à la France. Par ailleurs, ses créanciers sont majoritairement des Italiens, ce qui n’est pas notre cas.

Certes, des causes conjoncturelles externes expliquent en partie ces dérapages budgétaires (chocs pétroliers en 1973-1974 et 1979-1980, pandémie de la COVID-19 en 2019-2020). Mais la France a structurellement des dépenses publiques élevées : dépenses sociales, nombre de fonctionnaires, niveau important des subventions et aides publiques, y compris sous la forme de crédits / réductions d’impôts (seuls un tiers des Français paient de l’impôt sur le revenu).

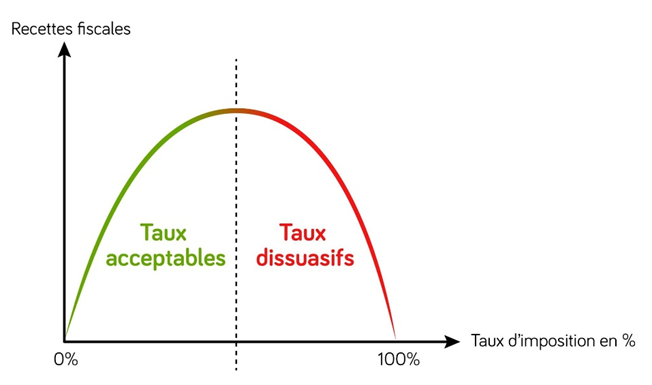

Or, la faiblesse du potentiel de croissance de la France limite ses rentrées fiscales (la hausse des taux d’imposition se heurtant à la loi des rendements fiscaux décroissants mise à jour par l’économiste Arthur Betz Laffer). Il en résulte, en l’absence de réduction du niveau des dépenses publiques, des déficits récurrents qui alimentent la dette avec un coût de refinancement de cette dernière qui devient de moins en moins soutenable. Un rapport sénatorial de juillet 2024 indique ainsi que la charge des intérêts de la dette de l’État représente, en 2024, plus de 50 milliards d’euros.

L’équation est donc simple. Si l’on considère que nous devons refinancer 1/15e de la dette par an en faisant face à un déficit budgétaire s’élevant à 5 % du PIB, ce sont près de 300 Md€ qu’il faudrait trouver sur les marchés chaque année, en majorité auprès de créanciers étrangers. On estime ainsi que la remontée des taux d’intérêt autour de 3 % va faire monter dans les deux prochaines années la charge de notre dette (55 Md€ en 2024), la plaçant ainsi au rang de 1er budget de l’Etat, devant l’Education nationale (60 Md€). Alors que, dans les années où il y avait de la croissance, les gouvernements auraient dû faire jouer les stabilisateurs automatiques en diminuant les dépenses publiques et les taux d’imposition, ils ne l’ont pas fait. La France a donc continué à s’endetter. C’est cette accumulation des déficits qui explique le niveau d’endettement actuel de notre pays, soit, selon l’INSEE, 3160 Md€ à la fin du premier trimestre 2024.

Vous chantiez ? J’en suis fort aise

Eh bien ! Dansez maintenant

Désormais, la France doit d’une façon ou d’une autre rembourser la montagne de dettes qu’elle a accumulée. Si encore cette dette avait correspondu à des investissements productifs ou servi à préparer notre pays aux menaces futures (la transition écologique pour faire face aux conséquences des changements climatiques, l’équipement de nos armées pour faire face à l’accroissement des menaces extérieures, l’investissement dans l’intelligence artificielle pour affronter les défis de l’économie de la connaissance). Mais ce n’est pas le choix qui a été retenu. Nos gouvernements de droite comme de gauche ont, depuis des décennies, pratiqué des politiques de cigales inconséquentes. Les prélèvements opérés sur la richesse nationale l’ont été non pour investir, mais pour faire face à des dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux aides sociales. Ce fait est documenté. Il suffit de lire les rapports publics annuels de la Cour des comptes.

Alors que le monde dans lequel nous entrons nécessite agilité et sens de l’anticipation, l’Etat est devenu impotent et aveugle. Ses élites, tétanisées, reculent devant chaque réforme importante. Alors que nous aurions besoin de Sully, de Richelieu, de Colbert ou de Mendès France, nous avons à la tête de l’Etat des petits père Queuille pour qui, déclara-t-il en son temps, « Il n’est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout ». Pire, certaines voix s’élèvent aujourd’hui pour ponctionner l’épargne des Français (6 000 Md€ hors immobilier) afin de rembourser la dette publique !

Pourtant, si nous voulons épargner à nos enfants et nos petits-enfants le fardeau des dettes que nous avons accumulées, le temps de l’attentisme est révolu. Il faut agir avec courage et lucidité. Les pistes de solutions existent : il nous faut comme l’Allemagne nous astreindre à la discipline budgétaire en inscrivant l’équilibre des comptes publics dans la Constitution ou en appliquant à l’Etat l’obligation qui est faite aux collectivités locales d’équilibrer leurs dépenses de fonctionnement. Il nous faut réformer notre fiscalité. Il devient également impératif de supprimer au sein de l’administration de bureau (le “Back-Office”) les structures inutiles tout en mettant fin, lors d’une nouvelle étape de décentralisation, à l’enchevêtrement des compétences. En clarifiant le “qui fait quoi” au sein de l’Etat, nous supprimerons les surcouches bureaucratiques inutiles et budgétivores qui pèsent sur les fonctionnaires de terrains (le “Front Office”). Ils retrouveront ainsi les moyens d’agir pour rendre aux Français les services qui leur sont indispensables (défense, sécurité, justice, éducation, santé). Ils retrouveront ce faisant un sens à leurs missions. En 2024, la France se situe en tête en Europe pour le montant de ses dépenses sociales soit 849 Md€ (32,2 % de la richesse produite). Est-ce durablement soutenable ?

Résumons-nous.

La France est au bord du gouffre financier. En cas de maintien des taux d’intérêt à leur niveau élevé actuel, le coût de refinancement de sa dette risque de s’avérer prohibitif. Notre pays risquerait alors en cas de défaut de paiement d’être mis sous tutelle par le FMI et de la BCE.

Cela ne serait pas la première fois que la France pourrait disparaitre en tant qu’entité souveraine. En 1420, elle a sa tête un roi fou, Charles VI dont la femme Isabeau de Bavière a déshérité leur fils Charles au profit du roi d’Angleterre. Mais la providence voulut qu’une paysanne illettrée entende des voix lui intimant de “bouter les Anglais hors de France”. Jeanne d’Arc conduira le Dauphin à Reims pour le faire sacrer permettant ainsi à la France de recouvrer au moins une partie de sa souveraineté.

Cinq siècles plus tard, huit à dix millions de civils fuient sur les routes devant l’avancée des troupes allemandes. Dans “L’étrange défaite”, Marc Bloch écrit : “Beaucoup d’erreurs diverses, dont les effets s’accumulèrent, ont mené nos armées au désastre. Une grande carence, cependant, les domine toutes. Nos chefs ou ceux qui agissaient en leur nom n’ont pas su penser cette guerre. En d’autres termes, le triomphe des Allemands fut, essentiellement, une victoire intellectuelle et c’est peut-être là ce qu’il y a eu en lui de plus grave”. Abandonnée par la plupart de ses élites, la moitié de son territoire occupé, la France aurait alors pu sombrer. C’était sans compter sans le courage et la lucidité de l’un de ses fils – Charles de Gaulle – qui, depuis Londres le 18 juin 1940, invite au micro de la BBC “les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, à se mettre en rapport avec [lui]“ avant de conclure “Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas”.

Derrière ces deux faits d’armes héroïques, c’est l’histoire multiséculaire de la France et ses soubresauts qui sont là pour témoigner que, de Bayonne à Strasbourg, de Marseille à Lille ou de Brest à Nice, la France a toujours su puiser au plus profond de son peuple les moyens de son sursaut et réussi à donner corps au proverbe “impossible n’est pas français”. Gageons que cette fois-ci encore, elle saura trouver les voies et moyens d’un nouvel essor.

Stéphane Morel

Secrétaire général de Nouvel essor français